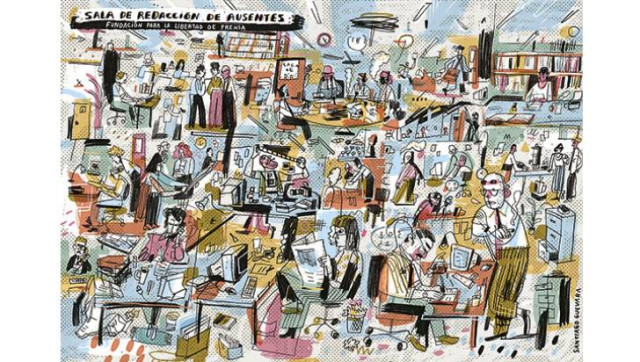

Ilustración | Santiago Guevara

Orlando Sierra Hernández, asesinado subdirector de LA PATRIA, visto por Santiago Guevara. Murió el 1 de febrero del 2002.

Lucas Ospina*

LA PATRIA | Bogotá

Después de 23 años, su caso sigue siendo un recuerdo de que los corruptos también matan. Hoy una entrevista imaginada con Orlando Sierra Hernández, el único caso de asesinato de un periodista en Colombia, en el que se condenó a toda la cadena criminal, desde el autor intelectual hasta el sicario.

*Profesor de la Universidad de los Andes

Los orígenes de Orlando Sierra Hernández

Orlando, gracias por conceder esta entrevista. Para empezar por el comienzo, ¿cómo llegó al periodismo?

Es una vuelta larga. La vida es un punto de encuentro entre lo que somos y lo que queremos ser. Nací el 21 de septiembre de 1959 en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), un pueblo con 12 araucarias de cuyas ramas colgaban los líquenes del conservadurismo y el adormilamiento en el tiempo; un pueblo de viejos caballos, mujeres bonitas pero polisémicas, un alcalde que no distinguía entre un carro y un animal endemoniado, muchos curas, malos políticos y trovadores, y ningún poeta.

¿Qué recuerda del campo?

Soy hijo de Gilberto Sierra Alzate y Marina Hernández. Durante mis primeros años vivimos en la vereda San Ramón, en una finca donde mi padre trabajaba domando caballos. Mi mamá, viendo que si seguíamos allí, me quedaría sin estudio, decidió que nos fuéramos al barrio Bolívar, en Santa Rosa. Allá crecí. La nostalgia es el perfume más fino. El olor del humo, el de la mierda de vaca y el del orín de las bestias son los aromas de mi infancia. El olor del pasto niñito y el de la leche caliente también me remueven el corazón. Mis manos rozan un pino y sobre su piel rugosa vuelven a ser leves. Mis ojos ven un caballo y, como un purasangre Canario, se viene desde el inconsciente y salta a la memoria, conmigo montado a pelo en su lomo.

¿Cómo era de pequeño?

Muy inquieto, siempre me gustó mirar a la gente a los ojos, eso inquieta. Mi mamá me crió junto a los pollos para darme estudio; la vi motilar niños para darnos de comer; la vi vender carbón y petróleo para apostarle a nuestro futuro; la vi doblada en una máquina Singer cosiendo los anhelos de otros con tal de comprar luego un tubino de hilo y darle puntadas de amor a un pantalón viejo de papá y uno nuevo para mí. Recuerdo que mis primeros calzoncillos ella me los hizo de liencillo que era la tela de los bultos de trigo. Luego me mandó a estudiar con unas monjas cuando tenía cinco o seis años porque, como ella decía: “Jodía más que tres en un taburete”.

¿Y ahí que aprendió?

Aprendí a leer. Luego hice la primaria en la Escuela Pedro José Rivera, donde entre juegos de fútbol y bate fui descubriendo mi amor por la lectura y la poesía. Mis amigos recuerdan que escribía en cualquier hojita que tuviera a la mano. Juan de Dios Ocampo, un vecino del barrio, dice que yo les hacía poemas en un momentico, sobre lo que vivíamos y compartíamos. A pesar de que los otros muchachos eran más de la calle y las parrandas, yo pasaba mucho tiempo en la biblioteca pública. Me molestaban las injusticias, los abusos contra los niños. Me indignaba cuando los papás nos quitaban los balones para jugar fútbol. Siempre fui rebelde, pero rendía en los estudios y, casi siempre, terminaba becado. Empecé el bachillerato en el Colegio Nacional Francisco José de Caldas, donde cursé hasta cuarto. Fue un tiempo de amistades y aprendizajes, pero también de momentos difíciles.

¿Por qué?

Luis Álvaro Henao, compañero en esos años, recuerda que me decían “mocobiche”, aunque nadie supo nunca por qué. Y también recuerda el día en que un chiste en clase cambió mi destino. Estábamos en una clase de inglés con el profesor Héctor Sierra, a quien le decíamos “afrechero” porque era chiquito y gordito, como un pájaro de ese nombre. Justo ese día, un pájaro afrechero se paró en la ventana del salón, y yo, sin pensarlo, dije: “Muchachos, el profesor Héctor Sierra está parado en la ventana”. Al profesor no le hizo gracia. Se llenó de ira, me señaló y dijo: “Usted se larga de aquí”. Llamó al coordinador y me expulsaron del colegio por ese chistecito. Mis compañeros protestaron, pero en ese tiempo bastaba cualquier cosa para que a uno lo echaran.

¿Y qué hizo?

Después de vagabundear por todas las instituciones educativas de mi pueblo, terminé en el Colegio Cooperativo de Bachillerato Nocturno. Ahí, entre recochitas, versos para las muchachas y muchas historias, me gradué en 1979. Rompí los esquemas de la tradición familiar para irme detrás de la poesía. Abandoné el seminario y preferí enemistarme con Dios y con mi mamá para seguir a una mujer: Amparo Agudelo Zamora, mi primer amor y madre de mi única hija, Beatriz Sierra Agudelo. Más adelante estudié Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas, en Manizales, y ahí ejercí, me concentré de lleno en leer y escribir poesía. Manizales era una aldea próxima a las nubes, en donde el verde de las montañas por los cuatro costados hacía que el pensamiento no volara: cualquier posibilidad de avanzada se estrellaba contra los tupidos bosques en las alturas, o más arriba aún, contra las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz.

La Sala de Redacción de Ausentes es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), del que se pueden informar más visitando www.memoriasdelperiodismo.co.

El aterrizaje de Orlando Sierra en el periodismo

¿Cómo llegó al periodismo?

Al periodismo, en cambio, llegué casi por casualidad. Un amigo, Gustavo Larrea, viéndome en todo tipo de oficios para alcanzar a duras penas la subsistencia, me recomendó con Luis José Restrepo, el dueño de LA PATRIA, el periódico más importante de la región. Entré a ese kínder con otros jovencitos. Comencé escribiendo columnas culturales. Pronto, sin darme cuenta, estaba enamorado de este oficio. Jorge Tobón, un amigo de infancia, recuerda que escribía hasta en mi ropa, y que redactaba sobre cualquier tema, lo que se me venía a la mente. Era muy introvertido, y nunca imaginaron que llegaría a ser un personaje público, un opinador, pero en Manizales todo el mundo vive con el opinador prendido. Y además se paran bolas y se dan sus aires. Como decía un alcalde, Manizales es la ciudad del mundo con más personas importantes por kilómetro cuadrado.

Usted es conocido por su columna Punto de Encuentro. ¿Cómo surgió esa idea?

Punto de Encuentro nació de la necesidad de hablar sobre lo que nadie más hablaba. Yo estaba en la sección de cultura, con mis notas, con mi doctorado informal de todo lo que había leído: antologías de Premios Pulitzer, del Nuevo Periodismo en Estados Unidos, de Gay Talese y todo eso que sostiene que el periodismo es el arte de contar, de muchas maneras, lo que otros callan, el arte de nombrar lo que otros ocultan, el arte de encontrarle a cada historia su pulso y un tono para ese pulso. Cuando me propusieron la columna, la vi como una extensión de lo que estaba haciendo en cultura, pero ahora aplicado a la ciudad, la región, la sociedad, la política. En Manizales, como en muchas partes de Colombia, había temas incómodos: corrupción, abusos de poder, injusticias. Yo quería dar voz a los que no tenían voz, a los humildes, a los olvidados. La columna se convirtió en un espacio para denunciar, pero también para reflexionar. A veces escribía sobre política, otras sobre la vida cotidiana, sobre los atardeceres de Manizales, sobre los medios de comunicación, y hasta en una ocasión me dio por dármelas de astrólogo y hacer un “horroróscopo para el 2021”. El periodismo no es solo contar historias; es darle sentido a lo que parece no tenerlo.

Usted era muy crítico con los políticos locales. ¿No tenía miedo de las represalias?

Claro que tenía miedo. Pero el miedo no puede paralizarnos. Tratar de silenciar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es infundirle el silencio al miedo. Siempre decía que me sentía valiente detrás de un teclado. Cuando escribía, sabía que estaba haciendo lo correcto. Escribiendo, soy inmune; pero cuando el texto se publica, me vuelvo frágil. Siento que nadie puede hacerme daño mientras las palabras fluyen, pero cuando salen al mundo, ahí sí comienzo a temblar. Es como si la libertad de las palabras escapara del cerco de la vida mundana. Tal vez, por venir de una familia de hombres de campo, amansadores de caballos, heredé algo de eso. Ahora, en lugar de domar bestias como ellos, yo amanso palabras.

Pero usted también escribe con humor, humor negro inclusive…

Creo que el humor era mi escudo. Si ridiculizabas a alguien con ironía, era más difícil que te lo tomaran a mal. Aunque, bueno, al final no fue suficiente. Como escribí en esa columnita Cogito ergo pum: “Dios mío, ¿por qué no me hiciste un poco más cobarde y resignado? Yo también le temo al pum”. El periodismo no se ejerce con las rodillas, sino con las tripas.

Háblenos de su estilo. ¿Cómo lograba combinar la denuncia con el humor?

El humor es una herramienta poderosa. No se trata de burlarse de la gente, sino de usar la ironía para exponer la verdad. Siempre partía de datos concretos: investigaba, verificaba. Como solía decir en la redacción de LA PATRIA: “Donde hay un adjetivo, falta un dato”. A mis columnas les ponía hechos comprobados, investigados con colegas, fuentes o informaciones cotejadas a partir de algo dicho por algún hijo de vecino. Pero luego añadía un toque de sarcasmo, un chiste, una frase que quedara grabada. Recuerdo una en la que hablé de un político al que llamé el “cargamaletas” de otro. La gente se reía, pero también entendía el mensaje. La ironía es el último refugio de los que no quieren callar. O como decía Baudelaire: “El Verbo Encarnado nunca ha reído. A los ojos de Aquel que todo lo sabe y todo lo puede, lo cómico no existe. Y, sin embargo, el Verbo Encarnado ha conocido la cólera, ha conocido incluso el llanto”.

Usted era muy cercano a la gente, a las fuentes. ¿Cómo lograba ganarse su confianza?

La clave es tratar a todos por igual. Yo recibía en mi oficina a todo el mundo: desde un campesino hasta un funcionario público. Escuchaba sus historias, sus preocupaciones. Y cuando escribía, siempre usaba nombres propios. No había medias tintas. Si alguien hacía algo mal, lo decía claramente. Eso generaba confianza, pero también enemigos. El periodismo es el arte de escuchar a los que no tienen voz y de callar a los que hablan demasiado. La verdad no necesita adornos, solo valentía para ser contada.

¿Qué opina del periodismo actual?

El periodismo sigue siendo esencial para la democracia, pero ha cambiado mucho. Ahora hay redes sociales, internet y, con ello, más desinformación. Lo importante es no perder de vista la esencia: contar historias que importen, investigar con rigor y ser independientes. Y, sobre todo, no dejar que el miedo nos impida hacerlo. El periodismo es incómodo por naturaleza y debe seguir siéndolo. Un periodista que no incomoda no está haciendo su trabajo. El periodismo es un espejo que refleja las grietas de la sociedad, aunque a algunos les duela mirarse en él.

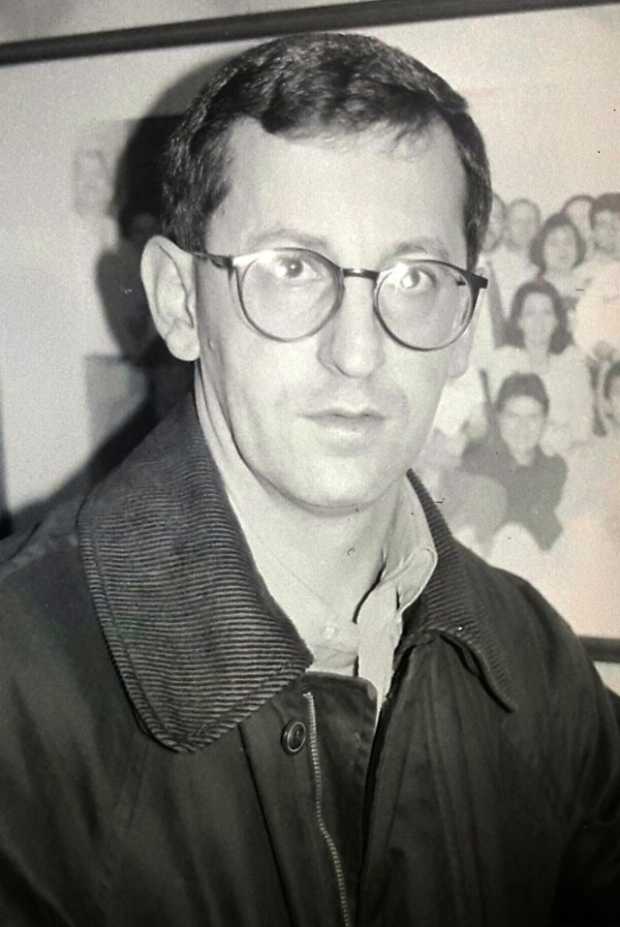

Fotos | Archivo | LA PATRIA

Orlando Sierra Hernández.

Opiniones de periodismo y de política

¿Cómo ve el periodismo que se hace en Manizales?

Una vez constatamos que en la Gobernación de Caldas había un presupuesto para atender a 40 periodistas con pagos de 800 mil pesos a la mayoría. Unos contratos de mediocre pago para algunos periodistas y una 'vacuna' publicitaria para otros son un mecanismo eficaz para conseguir objetivos propagandísticos electorales a costa del erario. Ingenioso el asunto. Nuestra profesión es para servir a la comunidad, no para que los poderosos se entronicen aún más. No tiene ningún sentido que algunos periodistas acepten participar en lo que suelen —y, por supuesto, deben— criticar: la contratación indiscriminada y abusiva de funcionarios por parte de la administración pública. No he sabido de nadie que, pagado por su fuente, pueda emitir mensajes confiables sobre ella. ¿A cuento de qué? Básicamente, de hacerle eco a la misa solemne del poder. Alquilan su voz o su pluma para verter opinión a la carta sobre el gobernante o sus correligionarios. Se dirá, claro, que no todo se hace a nombre de personas naturales, sino de programas independientes o publicaciones pequeñas. Pero las prebendas llevan a la sumisión o la complacencia. La ética en esta profesión anda más rota que la de Blas de Lezo, quien parecía un sobrado de tigre: le faltaba un pie, una mano y un ojo.

Está mal visto que los periodistas critiquen al periodismo…

No se trata de lanzar diatribas al gremio ni de ir por ahí en plan “yo soy oro, ustedes escoria”. Pero es necesario desatar la lengua para que lectores y oyentes no traguen entero lo que repiten los altavoces de los mentirosos oficiales. En esta ciudad hay periodistas de verdad. De estas breñas ha brotado buena simiente para el oficio, y no hay que olvidar que ha sido cantera de grandes espacios del periodismo nacional. Pero también están los lamesolapas del poder, los escamoteadores de la verdad, los que la venden como Judas vendió a Cristo por unas cuantas monedas. Para ellos, el remordimiento es tan obsoleto como medir en brazas o cuartillas. Aquí se compran silencios, se remiendan dignidades como virgos medievales, se pondera sin vergüenza y se ventilan afrentas. Hay lenguajes pringosos o amorosos, según el sujeto o la paga. Se escriben loas de salario mínimo y alabanzas con descuento si el pago es en especie.

¿Y cómo ve la política hoy?

La política hoy es imagológica, es decir, depende más de la imagen que de las ideas. Por eso los periodistas son clave para inflar egos, engrandecer mediocres inteligencias, vender virtudes falsas y convertir la escoria en oro. Ese es todo el cuento. No soy de un partido ni del otro, critico por igual. La imagología busca lograr la aceptación de algo o alguien a través de la imagen, ya sea un político, un detergente, una cantante desafinada o una moda pasajera. Para que funcione, se necesitan medios y, dentro de estos, periodistas. Son ellos quienes construyen ídolos de barro, desenlodan reputaciones o hacen circular mentiras como si fueran moneda valiosa. Por eso, a veces tengo la vaga sensación de que mucho de lo que oímos, vemos y leemos no es del todo verdad. Que en el micrófono, la televisión o la prensa se cuela algo que no corresponde con los hechos y por lo que, tarde o temprano, alguien recibe su tajada. Al final, las mentiras que embellecen lo feo, limpian lo impuro y acallan lo perverso siempre tienen un precio.

¿Y de los políticos caldenses?

Si los políticos de clanes y del pacto como los Yepes, Giraldo y Barco fueran tan brillantes, tan solventes y tan calificados, ¿por qué diablos no triunfan en el sector privado en vez de vivir a la sombra del erario? No soy antiyepista, antigiraldista ni antibarquista. Soy antinepotista y anticorrupción. Sería ideal que nuestros dirigentes pensaran con cerebro de manizaleños y no con calculadora electoral. Para entender la política actual basta un axioma simple: poder + dinero = elección. En Caldas, esto garantiza al menos cuatro senadores fijos. Tienen dinero, burocracia, clientela, fondos de cofinanciación y alcaldes a su servicio. Sobre esa estantería sostienen sus curules. No se postulan solo por sonreír bonito. Buscan imponerle a la ciudad un alcalde, y ojalá no sea uno con “cinco hemisferios cerebrales”: los dos naturales y los tres que interpretan los deseos de los senadores del pacto Yepes-Giraldo-Barco. Si la política es un servicio público, ¿en qué momento el servidor se nos convirtió en un mandamás?

¿Qué es lo que más lo perturba?

Me da coraje ver estas cosas y que nuestro medio guarde silencio, haciéndose el de la vista gorda. Con los ostentadores del poder hay que ser sinceros y claros. Mi oficio es ser piedra en el zapato, para que sepan que no pueden hacer impunemente cuanto se les antoje como si nadie se diera cuenta y a nadie le afectara. Hace poco, un grupo de ingenieros contratistas se quejaba de lo que ocurre en Manizales. Según ellos, los están ahorcando con el “peaje” o “vacuna” que deben pagar a sus fichas en la administración. Del 8 % o 10 % de coima que solían exigirles, ahora piden el 20 %. Nuestros políticos son voraces pirañas. Si la corrupción en Caldas se midiera en la escala de Richter, marcaría al menos 6,5 grados, con epicentro en los pies de la mayoría de los políticos y réplicas en funcionarios venales y compinches del sector privado. Los caciques de la comarca, en su celo, nunca permitieron el surgimiento de una nueva dirigencia. No hubo generación de relevo, solo una generación de lacayos: hombres y mujeres dispuestos a lo que se les ordenara, con tal de alcanzar un cargo.

Pero usted a veces, en su columna, toma preferencia y declara su voto…

Creo que los columnistas, a diferencia de los medios que deben ser objetivos, no podemos ir con medias tintas a la hora de definir nuestras posturas. Nuestros lectores tienen derecho a saber cuáles son nuestras preferencias en temas de interés público. Como decía el gran escritor y ensayista Carlos Fuentes: “Es preferible equivocarse en público en cosas que atañen a todos, que acertar en privado”. Por eso, en este día de elecciones, quiero dejar claro cuál será mi proceder como votante. Aclaro que no busco influenciar a nadie; simplemente quiero dejar mi testimonio.

Antes de continuar, ¿cómo es la vida de un periodista?

Mi vida en Manizales era sencilla. Me levantaba temprano, leía los periódicos, revisaba las noticias, revisaba los marcadores de fútbol y luego me sentaba a escribir. Mi oficina en LA PATRIA era un punto de encuentro, un lugar donde llegaba gente de todos los estratos a contarme sus historias. Yo creía en el poder de la palabra, en su capacidad para cambiar las cosas. Tal vez para muchas personas de la alta sociedad grecocaldense yo era percibido como un venido a más dentro de una élite provincial venida a menos. Aunque sabía que mis columnas podían generar reacciones violentas, nunca dejé que el miedo ni el sentirme menos me detuvieran. El periodismo es un acto de fe en la humanidad, a pesar de sus errores. A veces, salgo a caminar hacia el apartamento donde vivo con mi hija, cuando llego le cuento lo que oí por el camino. Si me monto en cualquier buseta, dejo que las historias que veo por la ventana o los relatos de la gente me lleven.

Orlando Sierra hacedor de versos

Usted, como lo dijo, antes de llegar a periodista, es un lector empedernido y además escritor, publicó poemas y tiene varias novelas sin publicar…

Siempre fui un lector desesperado. Cualquier cosa con letras me interesaba. Me llenaba los bolsillos con papeles y recortes que encontraba por ahí. La poesía me atrapó primero, y a los 19 años publiqué Hundido en la piel. Luego vinieron otros dos libros, hasta que el periodismo me sedujo a finales de los ochenta. Paso a paso, fui escalando hasta convertirme en subdirector de LA PATRIA y columnista con Punto de encuentro, que publiqué durante ocho años, hasta el último día. Leo mucho. Recuerdo un año en que pedí, exigí, que me regalaran una novela en el juego del amigo secreto. Pero no cualquiera: tenía condiciones. Que no fuera ni muy larga ni muy corta, con letra grande, sin ser tan descriptiva como las novelas inglesas ni tan enrevesada como las de Georges Simenon. Tampoco quería una novela de costumbres ni de ciencia ficción. Las que hablan de gente metiendo droga no me gustan. Una novela negra podría estar bien, pero no de Chandler, que ya las tengo todas. Agatha Christie no me interesa. Irving Wallace y Morris West tampoco. Quería algo español, como Vázquez Montalbán o Muñoz Molina, pero no sus obras más voluminosas o las premiadas. Un autor latinoamericano, no, gracias; ya tengo casi todo lo que me interesa. Un gringo, tal vez, pero no clásico, sino algo reciente. Hay buenos, aunque circulan poco. Por eso jugaba al amigo secreto: por una novela que no conociera.

¿Cómo se ve como escritor?

Amigos me dicen que les sorprenden dos cosas de mi escritura: que fluye sin esfuerzo ni pretensiones, y que mi ortografía es un desastre. Cometo errores infantiles, lo admito. No puedo publicar nada sin que alguien lo revise. Pero escribir nunca ha sido para mí un asunto de vanidad, ni de querer verme publicado en letras de molde. Escribir es una necesidad, como respirar, como gritar en silencio. Antonio Leyva, mi amigo del alma, me lo dijo alguna vez en un bar de Manizales, entre cervezas: dijo que yo no escribo para ganar notoriedad. Por eso tal vez he dejado de publicar literatura.

¿Por qué escribir?

Escribo porque es mi forma de comprender. Y es mi alarido también. En la redacción de LA PATRIA dicen que mi presencia aún se siente. No me extraña. Pasé tantos años allí, entre libros, libretas de apuntes y noches de desvelo, que es natural que mi sombra siga rondando. Fernando Alonso Ramírez lo recuerda bien. Una vez entró a mi oficina y, sin mirarlo, levanté el brazo pidiéndole que se quedara quieto. Estaba escribiendo un verso. Aceptaba las interrupciones en cualquier momento, menos cuando escribía poesía. Podía estarse cayendo el mundo, pero si alguien me sacaba de ese trance, se metía en un problema. Porque la poesía, cuando llegaba, no admitía distracciones. Era sagrada. Puedo pasar horas en un poema, mientras que la columna la escribo a saltos durante la semana, o incluso en un embate de media hora. Pero un poema me consume el tiempo y lo transforma. La poesía me sensibiliza de la cabeza a los pies. Incluso cuando se trata de poesía amorosa: “Cuando deseo encontrarla, prefiero casi no encontrarla / para no tener que dejarla después”, dice Fernando Pessoa. Es hermoso. También lo es ese poema juguetón de Ernesto Cardenal que dice:

“Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido

pero de los dos, tú pierdes más que yo

porque yo podré amar a otra como te amaba a ti,

pero a ti no te amarán como te amaba yo”.

Dicen que usted tiene buena memoria…

Una vez, en Cartagena, vi a Gabriel García Márquez y a Carlos Fuentes en un restaurante. Me acerqué y les dije que quería ganarme su autógrafo, así que empecé a recitar de memoria el primer capítulo de Cien años de soledad. Gabo sonrió, desafiante: “Eso es fácil. A ver el segundo”. Y lo recité también, luego el tercero, y los comienzos de los que él quisiera. Entonces, sorprendido, tomó una servilleta de tela y me la firmó. Tengo esa servilleta enmarcada en una pared de mi casa, como si fuera un lienzo.

¿Cómo era usted en la sala de redacción?

Una vez me pusieron a un periodista sin experiencia y, como su jefe en la redacción de LA PATRIA, tuve que adiestrarlo. Mi frase de combate era: “No entiendo”. Todo tenía que explicármelo varias veces, hasta que se entendiera. El pobre terminaba corriendo para evitar ganarse un zapatazo. La sala era un constante hervidero, era divertido trabajar allí , menos para el que caía en desgracia. Una vez, un aprendiz me pidió ayuda con una entrevista que no encontraba justa para el entrevistado. La transformé y, cuando la leyó, me gritó: “¡Así no tiene gracia!”. Le respondí: “No entiendo”. Luego me dijo: “La entrevista quedó muy bien, pero no aprendí nada”. Con una entrevista a Vargas Llosa le pedí al aprendiz que desgrabara la entrevista y nos sentamos a trabajar, y aunque a ese escritor lo conocía bien, actué como si no supiera nada de él. Le pregunté cosas obvias y señalé detalles, gestos y emociones para que el lector los viera. Al final, mi aprendiz aprendió y luego fue colega, como tantos otros en la universidad involuntaria de periodismo que es LA PATRIA. Lo importante ha sido no repetir como loros lo que dicen El Tiempo o El Espectador, sino lo que tiene que decir LA PATRIA, lo que nadie más dice. A veces me veían como un loco en la redacción: cuando algo salía mal, me ponía energúmeno, pero luego nos reíamos, pedía disculpas, pero ahí quedaba en el aire esa exigencia respecto al cuidado con que se debe asumir el periodismo.

De los enemigos que acabaron con la vida de Orlando Sierra

Usted mencionó que tenía enemigos. ¿Quiénes eran esos enemigos y por qué lo veían como una amenaza?

Mis enemigos eran aquellos a quienes les incomodaba la verdad. Políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, gente que abusaba de su poder. Yo no tenía miedo de nombrarlos, de exponer sus actos. Eso despertaba resentimientos. Pero yo siempre creí que mi deber era informar, aunque eso significara poner en riesgo mi vida. El periodismo es un acto de rebeldía contra la impunidad.

El 15 de enero de 2002, usted fue atacado frente a las instalaciones de LA PATRIA. ¿Qué recuerda de ese día?

Ese día comenzó como cualquier otro. Terminé mi columna y salí para almorzar con mi hija. Acabábamos de comer, yo iba de vuelta a la oficina y ella a la universidad. Eran casi las dos de la tarde. Estuvimos hablando sobre algo que habíamos leído de Hannah Arendt y haciendo planes para el fin de semana: acampar en el Nevado, por ejemplo. La noche anterior, durmió conmigo como cuando era pequeña, me abrazó como si presintiera que era nuestro último día juntos. Recuerdo también que cuando ella llegó a LA PATRIA a recogerme, la secretaria nos vio tan contentos que dijo: “Así deberían ser los padres con los hijos”. Un rato después, al regreso, escuché disparos en la esquina frente a la entrada del periódico. Caí al suelo, herido. Luego, todo fue oscuridad. En el hospital se dieron cuenta de que las heridas eran demasiado graves. Dos días después, murió mi cuerpo, pero no mis ideas. Las balas pueden callar una voz, pero no alcanzan a silenciar la verdad.

Fue un asesinato que conmocionó al país. ¿Cómo fue el proceso judicial y qué papel jugó el político Ferney Tapasco?

Yo presentía desde hacía tiempo que algo me iba a pasar. Vivíamos en un apartamento grande, muy contentos. Mi hija y yo nos trasnochábamos hasta la una de la mañana tomando café, explicándonos las materias de filosofía de sus cursos. Preparábamos el desayuno juntos. Pero siempre le dije: “Hija, si algún día me pasa algo, solo tengo un enemigo declarado. No soy de enemigos, pero hay uno que de verdad me odia y se llama Ferney Tapasco”. Le añadía: “Recuerda ese nombre. Si me pasa algo, fue Ferney Tapasco”. Era un político local, y yo había escrito varias columnas denunciando sus actos de corrupción. Recordé a la gente que ese político, a quien le hacían homenajes de desagravio, había sido condenado por concusión en 1978, con una sentencia de doce meses en prisión, y que había sido encontrado culpable de encubrir a un homicida en 1994.

¿Usted conocía a ese político en persona?

No, pero lo conocí. Luego de esas denuncias, ocurrió un episodio en un bar de Manizales, en un claroscuro al fondo del local. De repente, una persona se me acercó por detrás, me quitó las gafas, las tiró al suelo, las pisó y me dijo, palabras más, palabras menos, que se llamaba Ferney Tapasco y que me iba a matar. Me asusté, pero sin perder el control, recogí las gafas y le dije que antes de matarme, tenía que pagar mis gafas. A los dos días, llegaron a LA PATRIA unas gafas nuevas. Me las entregó Tapasco y me pidió disculpas. “La violencia es el arma del que no tiene la razón”, dijo Pascal. Le faltó agregar que también es una forma de prepotencia y soberbia. La investigación reveló, además, que algunos de los asistentes de Tapasco tenían vínculos con grupos criminales y una escuela sicarial en el corregimiento de Arauca, en Palestina. Al final, la justicia llegó. Fue un proceso largo y doloroso, con casi una docena de personas asesinadas en un intento por borrar el rastro que llevaba hasta el autor intelectual. Incluso un vendedor de dulces frente a LA PATRIA, testigo que vio durante dos horas al sicario esperándome, fue suicidado en una quebrada. No fue un proceso fácil. El periódico LA PATRIA y mi familia pidieron justicia por más de 15 años. Tras una primera absolución, la condena de Tapasco fue confirmada: 28 años de prisión. Su condena fue un mensaje claro: la impunidad no puede triunfar. La justicia tarda, pero llega, aunque el esclarecimiento de mi caso sea único en la larga lista de periodistas asesinados en este país.

¿Qué impacto tienen esas muertes en el periodismo colombiano?

Muchos colegas siguieron mi ejemplo denunciando la corrupción y la injusticia. Aunque el camino es difícil, creo que el periodismo sigue siendo una herramienta poderosa para cambiar la sociedad. Cada palabra escrita es un acto de resistencia y de avanzada contra la barbarie.

Usted fue asesinado en 2002. ¿Qué mensaje le dejaría a los periodistas de hoy?

Les diría que no se callen, que investiguen, que pregunten, que no se conformen con la superficie. Que sigan escribiendo, denunciando, contando la verdad. Pero también que cuiden su vida, que no subestimen los riesgos. El periodismo es un oficio noble, pero peligroso. Y a la sociedad, le diría que valore a sus periodistas, que los proteja. Porque cuando matan a un periodista, no solo silencian una voz, sino que le roban a la sociedad su derecho a saber. La palabra es el último refugio de la dignidad. Este es el gran mal de este país: la imposibilidad de utilizar la única arma decente de confrontación que existe, que es la palabra. El silencio es el peor enemigo de la democracia. El periodismo es un oficio que exige pasión y compromiso. Y, sobre todo, que nunca olviden que la información es un bien público y que su labor es servir a la sociedad bajo esa responsabilidad. El periodismo no es un trabajo, es una misión.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

(Sonríe) Como un hombre que amó las palabras. Un poeta que encontró en el periodismo una forma de luchar por la igualdad. Y, sobre todo, como alguien que creyó en el poder de la verdad. Si mi trabajo inspiró a otros a seguir este camino, entonces mi vida tuvo sentido. La vida no es más que un simulacro del paraíso, y nuestro deber es hacerla un poco menos imperfecta. Las palabras son semillas, y el periodismo, el campo donde germinan. La verdad no muere, se siembra. Hay que aprender a oír. Hay cosas que todo el mundo sabe, cosas obvias. Hay que decirlas aunque sean pocos los que escuchen. No soy un héroe, los héroes son de mármol; solo soy un hombre que decidió no callar. El domingo antes de que me mataran, apareció en el Papel Salmón, el suplemento cultural de LA PATRIA, un poema mío. Los primeros versos decían:

Yo sé que te impacientas

muerte

con la osadía de los jóvenes

que su temeridad te excita”, decía la primera estrofa.

¿Quién fue Orlando Sierra Hernández?

(1959-2002). Fue un destacado periodista que llegó a ser subdirector del diario LA PATRIA de Manizales. Su memoria se mantiene activa en el periódico y su ausencia todavía la reciente la ciudad. El suyo es el único caso de periodista asesinado en Colombia en el que se condenó a toda la cadena criminal involucrada en su asesinato.

En Colombia, desde 1977 hasta 2024, han sido asesinados 168 periodistas por realizar labores informativas.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.